ENSXXI Nº 123

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025

Inteligencia artificial y un mundo sin responsabilidad

Notario de Madrid

Manuel González-Meneses es notario de Madrid. Ha sido profesor universitario tanto en estudios de grado como de posgrado e imparte clases con regularidad en cursos, seminarios y masters. Es conferenciante y autor de libros y artículos sobre muy variados temas jurídicos, en especial sobre derecho de sociedades y del mercado financiero. Ha dedicado también su atención a cuestiones de metodología jurídica y argumentación, de lo que es fruto su libro Cómo hacer dictámenes. Ensayo sobre la formación del jurista (Colegio Notarial de Madrid, 2007), así como a la relación entre el derecho y las nuevas tecnologías de la información. En 2017 publicó el libro Entender Blockchain. Una introducción a la tecnología de registro distribuido, con una segunda edición revisada en el año 2019 (Aranzadi). Desde el año 2021 dirige la Cátedra ICADE-Fundación del Notariado sobre seguridad jurídica en la sociedad digital.

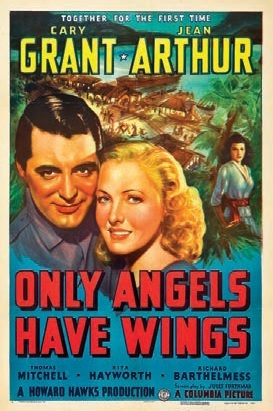

Recientemente he tenido ocasión de volver a visionar una película que me gustó mucho cuando la vi hace tiempo. Se trata de una película en blanco y negro del año 1939 del director estadounidense Howard Hawks, que se titula: Sólo los ángeles tienen alas. La acción se desarrolla en Barranca, una imaginaria localidad costera de Sudamérica al pie de los Andes, donde hace escala durante unas horas un buque mercante en el que viaja una joven corista norteamericana, que nada más bajar a tierra traba contacto con unos pilotos, también norteamericanos, que prestan servicio en una pequeña compañía aérea que tiene allí su aeródromo. Según he leído, Hawks, que era rico de familia, antes de dedicarse al cine, era un apasionado de la ingeniería, los automóviles y los aviones. Aunque no participó en combate, fue instructor de vuelo en el ejército americano durante la Primera Guerra Mundial; algunos de los episodios de la película -de cuyo guión fue coautor- reflejan experiencias reales que él vivió en campos de aviación en México; e incluso un hermano suyo, también piloto, falleció en un accidente aéreo. O sea, que sabía bien lo que tenía entre manos cuando rodó esta cinta, que, en definitiva, es una recreación de los tiempos heroicos y románticos de la primera aviación comercial. La película es un clásico de la época dorada de Hollywood y también es muy clásica en cuanto a los valores que están presentes: la amistad, el compañerismo, el espíritu de aventura, el liderazgo basado en el valor, la redención por el sacrificio… Hoy, desde una perspectiva de género, se podría decir que el protagonista, el carismático piloto director técnico de la compañía aérea al que encarna Cary Grant, es el prepotente macho alfa del lugar; que todos los papeles activos se reservan a los hombres, mientras que los personajes femeninos viven a la sombra de los primeros, solo son unas sufridoras que, en su programado afán por la preservación de la especie, lo único que pretenden es que sus partenaires dejen de angustiarlas con sus temerarios vuelos; o incluso -por aquello de la revisión del colonialismo- algo habría que decir también sobre la escena en que se nos muestra a una joven indígena que llora desconsolada el accidente del piloto estadounidense con el que tenía algún tipo de vínculo sentimental, que no le había generado a éste ningún reparo a la hora de flirtear un rato antes con la rubia turista yanqui. En definitiva, no parece que una cinta como esta pudiera escapar hoy fácilmente del celo cancelador de alguno de nuestros ministros.

“Lo que se nos presenta en ‘Sólo los ángeles tienen alas’ es un grupo de agentes humanos que en una serie de situaciones límite, disponiendo de una información limitada y precaria, y con un tiempo también muy limitado de reacción, han de tomar unas decisiones de extrema gravedad”

En cualquier caso, si la traigo a colación es porque, tras mi reciente nuevo visionado, caí en la cuenta de que el argumento de esta película, que no trata en absoluto de la inteligencia artificial (IA), viene completamente al pelo de algunas de las cuestiones más acuciantes (de significado ético, jurídico y también político) que la difusión de esta tecnología nos plantea.

En primer lugar, nos encontramos con el tema de la relación del ser humano con la tecnología. Al respecto, son dos los elementos de innovación tecnológica que tienen relevancia en el desarrollo de la trama. Primero, por supuesto, la navegación aérea; y en un segundo plano, pero también con importancia, la tecnología de las telecomunicaciones.

En cuanto a lo primero, de lo que somos testigos, como decía, es de los tiempos heroicos de la primera aviación comercial, porque subirse a uno de esos aparatos tan frágiles era en sí mismo un acto de heroísmo, de extrema intrepidez. Sus limitados motores no les permiten ascender a la altura necesaria para pasar por encima de las montañas. Por supuesto, no tienen cabina presurizada, ni amortiguación en el tren de aterrizaje, de manera que cuando aterrizan van dando botes por la pista. Pero sobre todo me interesa que no disponen de sistema alguno de asistencia al pilotaje o a la navegación. Llevan a bordo una brújula (porque reciben instrucciones de dirigirse más al norte o más al sur), pero nada más, nada que se parezca a un GPS o a un piloto automático. La navegación es completamente visual, de manera que cuando no se ve, porque se han metido las nubes o la niebla, no hay forma de atinar ni con el paso entre las montañas ni con la pequeña pista del aeródromo, que se ha abierto en la selva y está rodeada de árboles.

“Lo que hace que la vida humana tenga interés y sentido es precisamente la necesidad de tomar decisiones en situaciones difíciles o problemáticas, decisiones que hay que tomar además en el momento oportuno, justo cuando lo requiere la ocasión -el kairós que decían los griegos-. Porque de nada sirve juzgar ex post facto, a toro pasado, cuando se dispone de más información pero la acción ya es inútil”

En cuanto a las telecomunicaciones, la tecnología también novedosa de la que se dispone es la radio. Todas las aeronaves llevan su radio con la que se comunican con el aparato de la base; y también hay otra radio de la que hace uso un personaje clave en el desarrollo de los acontecimientos: un vigía de guardia en un puesto de observación en las montañas, junto al estrecho collado por donde deben pasar los aviones para superarlas. Este vigía informa a la base y a los pilotos en vuelo de la situación meteorológica y por tanto de visibilidad del paso. Pero lo hace, literalmente, “en tiempo real”: ahora se está metiendo la nube, o justo empiezo a ver las estrellas y está despejando. Recuerda a esas estaciones meteorológicas caseras de broma que consisten en un azulejo con un burrito pintado que tiene pegada una cola de esparto y con una leyenda que dice: si la cola está mojada, llueve; si se mueve, hay viento… Es decir, ni en el puesto del vigía ni en el aeródromo se dispone de ningún sistema o fuente de información sobre predicción del tiempo ni a unas horas vista. De manera que la información con la que parten los pilotos es completamente precaria, no tienen ninguna seguridad de lo que se van a encontrar a la ida o a la vuelta, porque la situación puede cambiar en un instante. Y aun así salen a volar, confiados en su instinto, en su buena fortuna, o en la ayuda que su carismático líder les podrá prestar con la radio desde tierra, carismático líder que, por supuesto, es el que se subirá a pilotar el avión cuando las circunstancias sean de máximo riesgo.

“Quiero llamar la atención sobre lo que tiene la IA de tecnología que lleva a una nueva dimensión nuestra capacidad de conocimiento y análisis y en consecuencia nuestra capacidad de previsión, de anticipación con certeza del futuro. Esto trae a su vez consigo una consecuencia evidente: la tendencia creciente a reconocer influencia a la IA en la toma de decisiones sobre cuestiones humanas cada vez más relevantes, o incluso de atribuir a la propia IA el poder último de decisión sobre estas cuestiones”

Para terminar con la cuestión tecnológica, tengo que señalar que el título de la película -que eligió el propio Hawks y que a algunos les parece un tanto extraño- tiene algo de prometeico. En definitiva, aunque el final de la historia es optimista y esperanzador, el director nos está recordando que el aire no es el medio natural del ser humano. Para nosotros el vuelo es algo artificial, y que nunca estará libre de riesgos y peligros. Es una osadía -rayana a veces en la hybris que denunciaban los dramaturgos griegos- pretender dominar con la tecnología un medio para nosotros por naturaleza hostil. Y toda osadía contra el orden natural -en este caso, la ley de la gravedad- termina recibiendo su castigo. Y esto es algo que quizá no deberíamos olvidar ante los efectos embriagadores de ciertas tecnologías de las que nos vamos rodeando cada vez más.

Sea como sea, lo importante para mí, lo que justifica esta larga referencia, es lo siguiente: en este peculiar contexto tecnológico, lo que se nos presenta en Sólo los ángeles tienen alas es un grupo de agentes humanos que en una serie de situaciones límite, disponiendo de una información limitada y precaria, y con un tiempo también muy limitado de reacción, han de tomar unas decisiones de extrema gravedad en las que están en juego no sólo la pérdida de objetos materiales de gran valor (un cargamento, un aeroplano), o la subsistencia de una empresa (la compañía aérea que necesita regularidad en sus vuelos para mantener sus contratos), sino también y sobre todo la vida de uno o varios seres humanos. A los pocos minutos de empezar, ya asistimos al dilema del joven e impulsivo piloto al que le han ordenado que se mantenga en el aire hasta que se disipe la niebla, porque tiene combustible suficiente para ello, y que, sin embargo, se empeña en intentar el aterrizaje, poniendo en riesgo el aparato y su propia vida, para llegar todavía a tiempo para cenar con la rubia corista a la que solo le quedan unas horas en Barranca. Y así, un episodio tras otro: cada vez que el jefe ordena volar porque el vigía anuncia que el tiempo está mejorando; la historia del piloto que salvó su vida saltando en paracaídas dejando que el avión se estrellase con el mecánico que viajaba con él; el mismo piloto que ha trasportado a un médico a un poblado remoto en las montañas y que decide sobre la marcha intentar el vuelo de vuelta cargando con el niño enfermo y el padre de éste, confiando en que el sobrepeso no le impida remontar el vuelo si gana velocidad lanzando el avión en picado desde un precipicio; el piloto veterano y amigo del alma del líder que hace trampas en los chequeos periódicos a que este le somete, disimulando su pérdida de visión para que no le prohíba seguir volando; o -perdónenme todo el spoiler- el vuelo final con los motores en llamas, el copiloto herido y el piloto que tiene que decidir otra vez si usa el paracaídas. Todo este juego de dilemas y decisiones, donde se ponen a prueba los caracteres y la calidad moral de los personajes, en definitiva, el significado moral de sus vidas, es lo que nos atrapa y nos tiene pegados a la silla durante todo el metraje de la cinta.

“Los sistemas de IA a los que queremos atribuir cada día un papel más relevante a la hora de tomar decisiones en muchos ámbitos de nuestra vida social se conciben y diseñan por ingenieros, pero se nutren y se entrenan con información procedente de una infinidad de fuentes y agentes, en su mayor parte anónimos. Esto supone un reto para nuestras categorías jurídicas tradicionales, en particular, para todo nuestro derecho de la responsabilidad”

Es verdad que las situaciones a las que se enfrentaban los aviadores de esa época eran muy extremas y, afortunadamente, nosotros no nos vemos envueltos en ellas de forma cotidiana. Pero mi reflexión tras ver esta película es que, sin necesidad de llegar a esos extremos, lo que hace que la vida humana tenga interés y sentido es precisamente la necesidad de tomar decisiones en situaciones difíciles o problemáticas, decisiones que hay que tomar además en el momento oportuno, justo cuando lo requiere la ocasión -el kairós que decían también los griegos-. Porque de nada sirve juzgar ex post facto, a toro pasado, cuando se dispone de más información pero la acción ya es inútil. Unas decisiones éstas de las que hemos de sentirnos responsables, porque nos correspondía a nosotros tomarlas. Y que son las que dotan de contenido y significado moral y en último término de valor a nuestras vidas. En definitiva, la magnitud de la responsabilidad que asumo es la medida de mi valía personal.

Pues bien, en el contexto de esta visión de la vida humana que ejemplifica esta película, que podríamos calificar como un tanto existencialista, es donde quiero enfocar aquí ese verdadero tema de nuestro tiempo, que es la IA. En concreto, quiero llamar la atención sobre lo que tiene la IA de tecnología que lleva a una nueva dimensión nuestra capacidad de conocimiento y análisis y en consecuencia nuestra capacidad de previsión, de anticipación con certeza del futuro. Esto trae a su vez consigo una consecuencia evidente: la tendencia creciente a reconocer influencia a la IA en la toma de decisiones sobre cuestiones humanas cada vez más relevantes, o incluso de atribuir a la propia IA el poder último de decisión sobre estas cuestiones.

Pensemos por un momento en un episodio muy reciente, que está en la mente de todos y que parece que va a estarlo durante años: la gestión de la DANA de Valencia. En el día de autos, gestionar la DANA consistía en gestionar una información. Había que disponer de datos sobre lo que acontecía en las cuencas altas de los torrentes y barrancos; había que analizar esos datos para generar una información predictiva sobre lo que unas horas o minutos después podía suceder en las partes bajas de las cuencas, donde no llovía o lo hacía con menos intensidad; y había que decidir cuándo era el momento de avisar a la población afectada y qué tipo de aviso se hacía llegar a esta (una cuestión prototípica de kairós). El resultado es conocido de todos: más de doscientas vidas humanas perdidas y la economía de toda una región arrasada. Esto segundo podía ser inevitable, pero lo primero seguro que no. La gestión de la información no fue la más correcta y ahora estamos y estaremos durante años debatiendo si fue la Confederación Hidrográfica dependiente de un Ministerio del Estado la que tenía que haber avisado con más premura e insistencia a las autoridades autonómicas, o si fueron estas las que incurrieron en negligencia, que si la Ministra del ramo estaba a sus cosas de Europa o si el Presidente valenciano estaba de comida con una presentadora de televisión y llegó tarde a la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada, etc. Ante esto, ¿no puede resultarnos atractiva la idea de prescindir del factor humano, de la agencia humana, en la gestión de situaciones como ésta: que sistemas automatizados de tratamiento de la información generen por sí mismos la decisión y disparen las correspondientes alertas? Mucho peor que nuestros políticos no parece que lo fueran a hacer. Y si hablamos de la DANA, también podríamos hacerlo del COVID. La gestión de la pandemia también fue básicamente una gestión de la información: en qué momento debíamos confinarnos todos, antes o después de la manifestación, si las mascarillas servían o no servían para algo, si era mejor dejar que nos infectásemos todos para alcanzar antes la inmunidad de rebaño, cuándo y de qué manera era seguro que empezásemos a salir, qué efectos tenían o no las vacunas. Se nos habló de un comité de sabios, porque parecía que el asunto era algo de competencia de los científicos, pero las decisiones las tomaban los políticos. ¿No se podrían encomendar este tipo de cuestiones -como también el control de la tensión en el sistema eléctrico nacional, por mencionar otro caso reciente- a una IA?

“Cuando la industria pone a nuestra disposición este tipo de sistemas el problema que hemos de plantearnos no es sólo qué consecuencias pueden derivar de su uso por el órgano de administración de una sociedad -pensando en un posible resultado desafortunado o negativo-, sino también por todo lo contrario: las consecuencias jurídicas derivadas del no uso de este tipo de sistemas”

Y en el ámbito de la dirección de las empresas privadas, donde se procesa información sobre la evolución de los mercados, de los costes y los precios, sobre la productividad o sobre las cualidades de los aspirantes a un puesto ¿no podríamos pensar tres cuartos de lo mismo?

Al respecto, es importante que tengamos en cuenta que los sistemas de IA a los que queremos atribuir cada día un papel más relevante a la hora de tomar decisiones en muchos ámbitos de nuestra vida social se conciben y diseñan por ingenieros, pero se nutren y se entrenan con información procedente de una infinidad de fuentes y agentes, en su mayor parte anónimos. Esto supone un reto para nuestras categorías jurídicas tradicionales, en particular, para todo nuestro derecho de la responsabilidad.

Nuestro sistema de responsabilidad jurídica se ha venido basando secularmente en la idea de acción o agencia personal y, como presupuesto de ello, en la idea de persona. Es verdad que el desarrollo y la complicación creciente de las relaciones económicas y sociales ha llevado, como sabemos de sobra, a aplicar la idea de personalidad, mediante la técnica de la personificación jurídica, a organizaciones o estructuras que trascienden a la persona humana individual o biológica, pero, en último término, todo el derecho de sociedades y, por extensión, todo el derecho de las personas jurídicas, tanto privadas como públicas, es una construcción jurídica que permite que actuaciones humanas individuales se imputen a efectos del derecho a una organización supraindividual.

Pero esto a lo que ahora nos enfrentamos es muy diferente. Esa imputación a la que me acabo de referir presupone en último término una acción o una decisión humana individual. El agente que actúa o decide es siempre una o varias personas humanas individuales a las que podemos identificar (aunque se trate de un votante que introduce una papeleta de voto anónima en una urna). Sin embargo, el ChatGPT, como cualquier aplicación de IA semejante, no es una persona, ni el resultado de la suma de las decisiones individuales de una serie de personas identificables. Aquí cualquier representación antropomórfica -la IA encarnada en un androide- nos confunde. Se trata, más bien, de una forma bastante arcana y opaca de procesar una información de muy variado origen para ofrecer como resultado una respuesta, un consejo o una decisión que nos parecen inteligentes. No cuestiono ahora si esa respuesta o decisión es más o menos inteligente en el sentido de más o menos acertada, sino solo quiero llamar la atención acerca de la dificultad de responsabilizar a alguien de esa decisión, de atribuirle un autor. En el fondo, podríamos decir que el responsable último es Internet, ese depósito ingente y tumultuoso de información que toda la especie humana está cotidianamente generando y engrosando con su incesante y creciente actividad digital.

Pero, si es así, ¿cómo tratar este fenómeno en su posible aplicación a la dirección de empresas u organizaciones de cualquier tipo desde la óptica de un derecho de la responsabilidad fundamentado en las ideas de persona individual y de agencia personal?

“¿Qué va a pasar con la business judgement rule una vez que se generalice el uso de herramientas de IA para asistir a los gestores de compañías en su toma de decisiones? ¿Cómo se va a entender esto de haber actuado ‘con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado’? ¿Será igualmente justificable un error de previsión en cuanto a la evolución de un mercado, si no se hizo uso de la herramienta predictiva de IA o si el directivo se apartó del dictamen de esta?”

Obsérvese además que cuando la industria pone a nuestra disposición este tipo de sistemas el problema que hemos de plantearnos no es sólo qué consecuencias pueden derivar de su uso por el órgano de administración de una sociedad -pensando en un posible resultado desafortunado o negativo-, sino también por todo lo contrario: las consecuencias jurídicas derivadas del no uso de este tipo de sistemas. Va a llegar un momento, si no ha llegado ya, en que se exija responsabilidad a un administrador precisamente por no haber hecho uso de estos sistemas antes de tomar una determinada decisión de inversión, de producción, de lanzamiento de una nueva línea de negocio o de contratación de personal. ¿Forma parte de la diligencia debida por un ordenado empresario emplear todas las herramientas de IA razonablemente disponibles para una empresa determinada de conformidad con el estado de la técnica en ese momento? ¿Es justificable una decisión empresarial sin previa consulta al oráculo de la IA; o, peor aún, apartándose a la hora de decidir del criterio sugerido por la IA?

Les recuerdo ahora cómo en la reforma de las normas sobre gobierno corporativo de la Ley de sociedades de capital en el año 2014 se introdujo en nuestro derecho (en el artículo 226 de la citada ley) lo que se conoce como la business judgement rule: una regla que protege precisamente la discrecionalidad del directivo de una compañía reconociéndole un ámbito de no responsabilidad y por tanto de indemnidad por decisiones empresariales que no hayan resultado afortunadas (En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado). De manera que para nuestra normativa societaria más reciente lo que puede motivar la responsabilidad de un administrador es básicamente la deslealtad, la obtención de un lucro personal a costa del interés social, pero no el desacierto, el error de previsión.

Pero -tenemos ahora que empezar a plantearnos-, ¿qué va a pasar con la business judgement rule una vez que se generalice el uso de herramientas de IA para asistir a los gestores de compañías en su toma de decisiones? ¿Cómo se va a entender esto de haber actuado “con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado”? ¿Será igualmente justificable un error de previsión en cuanto a la evolución de un mercado, si no se hizo uso de la herramienta predictiva de IA o si el directivo se apartó del dictamen de esta?

¿No es esperable, a medida que la potencia predictiva que reconocemos a este tipo de aplicaciones se vaya incrementando, que el ámbito de discrecionalidad que consideramos razonable y legítimo en un administrador social o en cualquier responsable de la gestión de intereses ajenos (como podrían ser también todos los dirigentes del sector público) se va a ir reduciendo?

“Si encomendamos el poder de decisión a la sabelotodo de la IA, quien no va a responder entonces de nada es el ser humano. Lo cual es precisamente lo que muchos están deseando. Porque sin responsabilidad no hay sentimiento de culpa, ni por tanto la ansiedad que este sentimiento nos genera”

La dirección de las empresas -como ya está sucediendo en sectores como los procesos de selección de personal, o los expedientes de evaluación del riesgo en los seguros, o de solvencia y de calidad crediticia- cada vez se automatizará y anonimizará más. Con ello, podemos pensar que la gestión de nuestras empresas -de todas las empresas- ganará en objetividad, en precisión, en eficacia. Pero también, que estamos abocados a un estancamiento intelectual. Porque el machine learning nutrido por el big data lo que hace es proyectar sobre el futuro unos patrones o regularidades descubiertos en el pasado, que a la mente humana no asistida artificialmente se le pueden escapar. Y este incremento de la previsibilidad, esta disminución de la incertidumbre ante el futuro que nos aporta esta tecnología, que por una parte nos resulta muy reconfortante, al mismo tiempo nos puede llevar precisamente a dejar de lado las formas intuitivas de pensamiento, la espontaneidad intelectual, marchitando con ello el mismo germen de la innovación. ¿Quién va a ser tan osado como para apartarse del criterio de esa conciencia omnisciente que acumula y procesa toda la experiencia pretérita de la humanidad? ¿Quién va a intentar algo para lo que no existe ningún patrón o modelo previo?

Pensemos además que aquí, de alguna manera, se juntan el hambre y las ganas de comer. Por una parte, tenemos al ser humano que busca la seguridad y la certidumbre, la previsibilidad del futuro, para lo que parece encontrar una respuesta satisfactoria en esta tecnología prodigiosa, con su atractiva promesa de eficacia, objetividad y acierto. La IA lo hará todo mejor porque es más lista que todos nosotros juntos. Desde la predicción meteorológica y el pilotaje de los aviones, y de los coches, los trenes y los barcos, pasando por el diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades, la decisión de los litigios y la gestión de las empresas, hasta, por supuesto, la gestión de las epidemias o de los desastres naturales. Todo esto la verdad es que todavía está por ver, por razones intrínsecas a la propia tecnología como las que he aludido antes. Pero no son las virtudes de la IA lo que quiero cuestionar ahora, sino simplemente poner de manifiesto cómo la IA se puede convertir en la definitiva vía de escape para toda posible responsabilidad humana. Y de ahí el título de este artículo. Si encomendamos el poder de decisión a la sabelotodo de la IA, quien no va a responder entonces de nada es el ser humano. Lo cual es precisamente lo que muchos están deseando. Porque sin responsabilidad no hay sentimiento de culpa, ni por tanto la ansiedad que este sentimiento nos genera. Si, por delegación humana, la decisión la ha tomado de forma automática y autónoma la propia IA, entonces, ningún piloto, ningún conductor, ningún médico, ningún ingeniero, ningún profesor, ningún juez, ningún directivo de empresa y por supuesto ningún político será responsable nunca de nada. Pero entonces, igual nos sentimos todos muy confortables y seguros, pero ningún Howard Hawks se interesará por el guion de nuestras vidas, porque estas terminarán careciendo de todo sentido e interés.